|

提要

臺灣商界傳奇人物張敏鈺,其一生幾經(jīng)沉浮。早年在上海經(jīng)營紡織業(yè),歷時20余載,先后創(chuàng)辦兆慶染織廠、悅新紡織公司等多家紡織公司。1949年初,拆遷企業(yè)去臺時,貨輪沉沒,設備喪失殆盡,遂于臺灣再次艱苦創(chuàng)業(yè),籌建益新紡織公司、嘉和面粉廠以及嘉新面粉廠等。后又投資創(chuàng)設嘉新水泥公司,使嘉新水泥公司成為臺灣水泥業(yè)之骨干企業(yè)。

|

|

張敏鈺1994年獲寧波榮譽市民稱號。 |

|

|

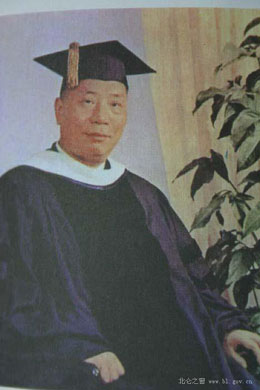

張敏鈺1969年獲美國林肯紀念大學人文科學榮譽博士學位。 | 白手起家

艱苦創(chuàng)業(yè)

張敏鈺,1913年10月13日出生于浙江省鎮(zhèn)海縣霞浦鎮(zhèn)(今屬寧波市北侖區(qū))。其父英年早逝,張敏鈺自小與母親相依為命。1927年,在遠房堂舅的介紹下,進入上海緒元染織廠當學徒。由于聰明伶俐,勤奮好學,老板對他非常滿意,三年滿師后,升任跑街,推銷棉布,顯示出卓越的經(jīng)商才能;三年后又被義生染織廠挖走,為該廠推銷棉布,在短期內(nèi)就把義生廠積壓多時的存貨銷售一空,使之扭虧為盈。

1935年,張敏鈺任職的上海義生染織廠發(fā)生了無法調(diào)和的勞資糾紛。老板勃然大怒,橫下心來關門大吉。面臨這樣的變故,張敏鈺和另兩位中層管理者紛紛勸說老板繼續(xù)辦廠。不料,老板卻說:“既然你們對這份工作這樣執(zhí)著,我干脆把機器送給你們?nèi)撕昧恕!?BR> 張敏鈺一聽,怦然心動,辦廠當老板那是自己夢寐以求的啊。不過,機器由老板贈送固然很好,可萬一將來廠子生意好了,老板會不會又要收回呢?思忖再三,他對老板說:“非常感謝你的美意,可是,送給我們總覺得不太好。我想,能不能將機器定個價錢,當作遣散費,發(fā)給我們?”老板一口答應下來,辦妥手續(xù),將機器設備轉(zhuǎn)到三人名下。

然而,上世紀的二三十年代,正爆發(fā)世界性的經(jīng)濟危機。為了擺脫危機,西方國家把中國當作競銷棉紗、棉布的大市場,再加上國內(nèi)連年自然災害、軍閥混戰(zhàn),以及日本帝國主義的侵略,中國本土的棉紡織業(yè)幾乎停滯不前。和張敏鈺一同盤下機器的兩位同事看到這樣的現(xiàn)狀,不免有些退縮。今后怎么辦?三人的意見發(fā)生了分歧,于是他們將15臺機器平分。另外兩人將分得的機器拿去變賣,獲得了一筆可觀的現(xiàn)金。而張敏鈺則決定以這5臺機器起家,在上海灘創(chuàng)立自己的事業(yè)——兆慶染織廠,22歲的張敏鈺成了年輕老板。

然而,創(chuàng)業(yè)之難真是難于上青天。當時國內(nèi)適逢“白銀風潮”,市場購買力急劇下降,僅1935年1到10月,上海就有1065家工商企業(yè)破產(chǎn)倒閉。張敏鈺白手起家,一無資金,二無銷路,要勉強維持都很艱難。他后來回憶說,那時我?guī)缀趺刻斐跃G豆稀飯,萊是梅干菜燒豆腐,可以省下買鹽的錢。幸虧他辦廠自始就講究質(zhì)量和誠信,不久就贏得了一家大商店“信記棉布號”的信任,決定跟兆慶廠建立長期合作的關系,而且當場預付定金500元。這區(qū)區(qū)500元,對于張敏鈺來說,卻如及時甘霖,既有了流動資金,又保障了銷路,從而幫助他熬過了創(chuàng)業(yè)期的艱難。這一年,張敏鈺獲利8000多元,還清債務后,尚余5000多元。他以此為基點開始了傳奇而又艱辛的商業(yè)生涯。

賺錢良方 隨“機”應變

張敏鈺聰慧過人,會抓住一切商機。當時,上海有一家名叫綸昌洋行的印染廠,其生產(chǎn)的布匹不但花樣新穎,而且貨色齊全,因此銷路非常好。可是,他們不做零售,只肯批發(fā)。每一箱有三十匹布,區(qū)分五種花色,每一種花色各有六匹。當時,從全國各地到上海辦貨的布販,許多人吃不下一箱三十匹布的貨,有的人因為當?shù)刂唤邮苌贁?shù)花色,也不敢整箱買下。

見此情形,張敏鈺靈機一動,馬上想到賺錢的良方。他整箱整箱向綸昌洋行進貨,而后化整為零,打散來賣。他讓那些布販隨意挑選自己中意花色,也不限制布販購買的匹數(shù),還協(xié)助布販重新包裝。而張敏鈺只開出一個附帶條件:每匹布加收五角手續(xù)費用。

這筆生意賺錢與否的關鍵:就布販而言,需防存貨的風險,對張敏鈺而言,卻無存貨的壓力。道理何在呢?因為各地區(qū)的布販需挑自己中意的花色,京線的布販偏好紅、綠等鮮艷花色的布匹,而杭線的布販則偏好其他灰,褐等素凈花色的布匹,張敏鈺早就看準這一點,因此才會沒有存貨的壓力。張敏鈺每季大約可賣出綸昌洋行五百箱至一千箱的布匹,若以一千箱計算,一箱三十匹,一匹布賺五角,一千箱賺一萬五千元,這相當于當時一個業(yè)務員兩百個月的薪水。

從1938年到1949年,我國民族紡織業(yè)經(jīng)歷了幾年痛苦煎熬終于迎來了發(fā)展的“黃金時期”。這時候的張敏鈺,跟人合伙辦起了更大的“悅新紡織廠”。一般的企業(yè),一旦發(fā)展成熟走上軌道,都喜歡擴大企業(yè)規(guī)模。張敏鈺卻認為戰(zhàn)亂期間,投資越多風險就越大。所以,他不主張擴大再生產(chǎn)。

但是面對偌大的市場,他又怎能不牢牢把握機會趁機發(fā)展自己的企業(yè)呢?張敏鈺思索良久,想起剛到上海時的代工策略,構(gòu)思出“聯(lián)營生產(chǎn)”的方式。

“聯(lián)營生產(chǎn)”,就是尋找一些質(zhì)量有保證、品質(zhì)信得過的小廠,與之合作,把生產(chǎn)任務交給他們完成。那些小廠由于本身力量單薄,在競爭中已經(jīng)不堪重負,有了悅新這樣的大廠為后盾,無不爭相合作。這樣一來,既滿足了擴大生產(chǎn)的需求,又將風險降到最低,實在是個好辦法。今天的企業(yè)家也可以學習。

張敏鈺采用“聯(lián)營生產(chǎn)”,還考慮到了另一層風險——如果合作廠家學會了悅新廠的全盤技術(shù),進而以低價偷偷外賣,那不就會擾亂悅新的正常經(jīng)營嗎?他又想到一個妙招:讓每個廠家只生產(chǎn)一種顏色的布,而無法知道其他顏色布的生產(chǎn)工序。他對合作廠家說:“你只做一種顏色的活兒,生產(chǎn)手續(xù)單純,耗料又少,成本自然會低很多。”對方一聽,果然有道理,還覺得悅新的老板處處為他們小廠考慮,無不盡心盡力。他們哪里知道張敏鈺的想法里暗含深意呢。這種“聯(lián)營生產(chǎn)”模式在幾年時間內(nèi)為悅新的發(fā)展壯大打下了極好的基礎。

慘遭厄運 再次創(chuàng)業(yè)

1949年春,張敏鈺本已買來大批美國產(chǎn)的紡織機械,但因上海戰(zhàn)云密布,可能玉石俱焚,便決定南遷,將這批機械裝上開往臺灣的“太平輪”。不料沒過幾天,消息傳來,太平輪竟在半途中沉沒,他的財產(chǎn)也隨之葬身大海了。可他已經(jīng)沒有退路,只好帶著家小前往臺灣,再一次赤手空拳闖江湖。

當時,臺灣經(jīng)過日本半個世紀的殖民統(tǒng)治、經(jīng)濟掠奪和戰(zhàn)爭創(chuàng)傷,早已不是富庶的寶島,這里通貨膨脹,百物騰貴,棉布異常短缺,老百姓甚至用面粉袋做衣服穿,以至短褲上印著“凈重三十斤”、“小心輕放”的字樣。于是他決定重操舊業(yè),在這里開設紡織廠。

1950年秋,張敏鈺在臺灣創(chuàng)辦的第一家企業(yè)正式開業(yè),廠名仍是“悅新染織公司”。那時,臺灣當局為促進島內(nèi)經(jīng)濟的復蘇,決定扶植較易發(fā)展的紡織工業(yè),鼓勵民間辦紡織廠,政策相當優(yōu)惠。經(jīng)驗豐富的張敏鈺如魚得水,駕輕就熟,事業(yè)一發(fā)而不可收。第二年,他與友人合資開設大東紡織公司,第三年又參與創(chuàng)辦坤慶紡織公司,均任常務董事。

1959年,他獨資創(chuàng)辦益新紡織公司,廠房占地26000坪(1坪約合3.3平方米),當時堪稱規(guī)模獨具。他親任董事長兼總經(jīng)理,致力于科技革新,提高生產(chǎn)水平。他在同業(yè)中率先購進瑞士RIETER空氣紡紗機,效率比傳統(tǒng)紡錠快了好幾倍。然后當無梭紡機出現(xiàn)時,他又捷足先登,在島內(nèi)安裝第一臺SULIER寬幅無梭紡機,使產(chǎn)品在質(zhì)與量上大為改觀,外銷訂單劇增。對于自己創(chuàng)辦的紡織企業(yè),張敏鈺曾自豪地說:“不論在產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)技術(shù)上,均居于世界領導地位,業(yè)績年年增長,歷年均獲頒外銷出品績優(yōu)廠商的獎勵。”

涉足水泥 重獲輝煌

1954年,張敏鈺獲悉尚未公開的四年計劃中,政府有籌設水泥廠的打算,而臺灣的礦藏,以石灰石最為豐富。于是,當年11月嘉新水泥股份有限公司宣告成立了,廠址在臺灣南部的高雄縣岡山鎮(zhèn),那里有取之不盡的石灰?guī)r。

這是臺灣第一家民營水泥企業(yè),張敏鈺自任總經(jīng)理。他在晚年曾無限感慨地說過:“這項決定,真是讓我吃盡苦頭,其間所經(jīng)歷的千辛萬苦,甚至是我一生之最,不足為外人道”。

僅以辦廠資金而言,一開始以為800萬元足以應付,不料光是申請美援外匯一項,就需提供2000萬元保證金;又因“小人”從中作梗,核準時間拖延了將近一年,致使動工時開辦費竟已耗去7000萬元。股東們非常絕望,斷定這個水泥廠是“無底錢坑”,誰也不愿再予增資。但張敏鈺卻不能半途而廢,只好獨立承受籌資重擔,動足腦筋,費盡唇舌,并開出極其優(yōu)惠的條件:活期存款,定期利息,甚至對方一旦交錢,他馬上付給一張下個月的即期個人支票,金額是連本帶利,一毛也不少。他說:“我用這樣的辦法,陸陸續(xù)續(xù)地籌足了所需的資金。”

1957年,第一套水泥生產(chǎn)設備安裝試車完成,正式生火開工,年產(chǎn)五洲牌水泥15萬噸。翌年,公司的營業(yè)額突破了新臺幣億元大關。1960年,第二套水泥生產(chǎn)設備建成投產(chǎn),產(chǎn)量翻番。又過了20年,第四套設備也在岡山落成,年產(chǎn)總量達220萬噸,為臺灣單元工廠中第一大水泥廠。此外,張敏鈺還成立嘉利實業(yè)公司,專營預拌混凝土事業(yè),在岡山、桃園、中壢、臺中、大肚等地設有5個預拌廠以及高雄紙袋廠。

1994年,嘉新水泥集團40歲了。它從小到大,已成為多元化、跨國性集團企業(yè),擁有水泥、預拌混凝土、建筑、紡織、貿(mào)易、資訊、金融、航運等八大事業(yè),旗下有20多家附屬公司和關系企業(yè)。資產(chǎn)也由最初的0.24億元累計增到90億元。

這時,嘉新水泥集團已順應世界潮流和時代脈搏,開始到祖國大陸投資發(fā)展,而其首選之地,就是張敏鈺一生事業(yè)的起點——上海。1993年,它與上海建材總公司及上海港務局合資籌建上海嘉新有限公司,總投資1700萬美元,嘉泥持股54%。不久,兩座高42米、直徑22米的大型散裝水泥庫。在浦東新區(qū)拔地而起。每庫容量為1.6萬噸,每日最大發(fā)貨量可達4000噸,年中轉(zhuǎn)能力為100萬噸。其工藝技術(shù)和設備來自德國與荷蘭,一切操作完全自動化。

第二年,他又在上海合資籌建三家公司。其一是上海嘉環(huán)混凝土公司,總投資1400萬美元,年產(chǎn)高質(zhì)量商品混凝土60萬立方米。其二是上海伊通公司,引進德國YTONG公司提供的設備與技術(shù),生產(chǎn)輕質(zhì)氣泡混凝土(ALC)磚及板,年產(chǎn)20萬立方米,總投資2800萬美元。其三則為上海長新船務公司,總投資1000萬美元,是與上海長江輪船公司和上海建材總公司合資籌建的。盡管海峽兩岸尚未“三通”,嘉泥集團早已未雨綢繆,在廈門港建成“嘉新水泥中轉(zhuǎn)站”,同時在基隆、臺中、高雄三港興建大型水泥庫。

1998年初,嘉泥在大陸生產(chǎn)的水泥開始回銷臺灣,全年30萬噸。這些水泥,來自嘉泥獨資經(jīng)營的江蘇京陽水泥廠。京陽水泥廠位于江蘇句容,這里蘊藏著3.2億噸富含氧化鈣的石灰石礦,而且北臨長江、南有鐵路,水陸運輸都很便捷。1995年,嘉泥在這里打下第一根基樁,首期總投資2.85億美元。兩年后,一座現(xiàn)代化的大型水泥廠崛起在長江之濱,日產(chǎn)熟料5250噸,年產(chǎn)波特蘭水泥190萬噸。為了將礦區(qū)和廠區(qū)連成一體,嘉泥特地委托法國REI公司,設計制造一條全長16公里的單一皮帶輸送機,其長度和技術(shù),目前均屬世界第一。

京陽牌水泥,從此源源不斷地流向海峽兩岸,乃至東南亞國外市場。嘉新水泥集團也在祖國大陸落地生根,茁壯成長。水泥混凝土鑄就為張敏鈺事業(yè)王國之基礎。

(作者單位:東南大學STS研究中心) |